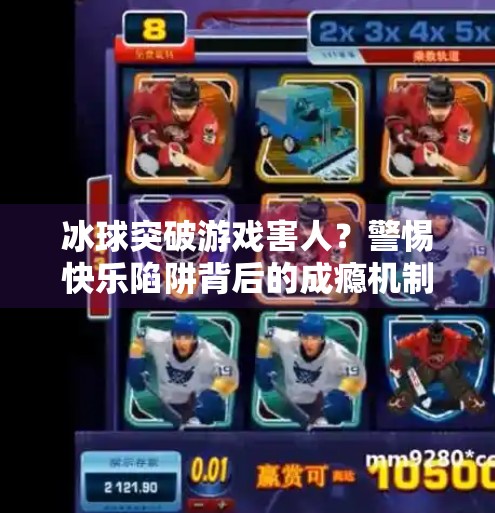

一款名为“冰球突破”的小游戏在社交平台迅速走红,它看似简单——玩家控制一个冰球击打障碍物,通过点击屏幕触发“爆破”效果,获得积分和虚拟奖励,不少用户反映,玩着玩着就停不下来,甚至影响睡眠、工作和家庭关系,有人调侃:“不是我在玩它,是它在玩我。”这背后,隐藏的不仅是娱乐成瘾,更是一种精心设计的心理操控机制。

我们要认清一个问题:这不是普通的游戏,而是一个高度优化的“行为养成系统”,心理学家称之为“可变强化反馈”(Variable Ratio Reinforcement),也就是每隔一段时间给予一次奖励,让人无法预测下一次是否能赢,这种机制源自斯金纳的经典实验——老鼠按压杠杆会随机得到食物,结果它们会疯狂地按压,直到精疲力竭,冰球突破正是利用了这一原理:你可能连续失败十次,但第十一局突然爆出高分,那种“终于赢了”的快感像毒品一样刺激大脑多巴胺分泌,让人上瘾。

它的界面设计极其“友好”,却暗藏“钩子”,每次失败后都会弹出“再试一次”按钮,配合动画特效和音效,营造一种“差一点就能成功”的错觉,这其实是典型的“损失厌恶”心理——人们害怕失去已有的东西,比获得同等价值的东西更敏感,游戏不断制造“未完成感”,让你觉得“再玩一把就能赢”,从而持续投入时间。

更值得警惕的是,这类游戏往往没有明确的时间限制或进度提示,容易让人陷入“无意识刷屏”的状态,一些青少年和年轻上班族表示,原本只想放松十分钟,结果一小时过去,眼睛酸痛、手腕发麻,还沉浸在“再来一局”的冲动中,这不是懒惰,而是大脑被算法驯化后的反应。

我们该怎么办?

第一,建立自我觉察,当你发现某款游戏让你频繁查看手机、心跳加速、坐立不安时,就要意识到:这不是快乐,而是成瘾信号,建议设置使用时限,比如每天最多玩20分钟,并用闹钟提醒自己停止。

第二,学会“断联”,把这类游戏从主屏幕移除,放在文件夹深处,甚至卸载,物理隔离是最有效的防沉迷手段之一。

第三,培养替代性活动,当想玩游戏时,不妨去做点别的——运动、阅读、冥想或和朋友聊天,大脑需要新鲜刺激,但不必依赖游戏提供的虚假成就感。

呼吁平台责任,游戏开发者应该加入更多正向引导,比如自动计时提醒、健康提示、家长模式等,国家也应加强对“轻度成瘾类”应用的监管,防止其成为新型网络毒瘤。

冰球突破或许只是个缩影,但它提醒我们:在这个注意力稀缺的时代,真正的自由不是随心所欲,而是懂得节制,别让一时的“爽感”,毁掉长久的清醒。